他山之石 | PPB | 渍害结合其它非生物胁迫在植物-根际层面提供了独特的代谢特征

根系与土壤系统的互作是根系分泌物驱动的,根系分泌物在根际细菌群落的塑造中起着至关重要的作用。根系分泌物由能量来源和碳水化合物、氨基酸和有机酸形式的碳形成的,吸引生活在根际的微生物,这些微生物承担着关键的生态作用。当前,关于渍害导致的根系分泌物组成的分子机制和变化以及根系分泌物在塑造土壤微生物方面的贡献仍然没有得到充分的研究。

近期发表在Plant Physiology and Biochemistry上的文章“Waterlogging alone and combined with other abiotic stresses provides unique metabolic signatures at the plant-rhizosphere interface: A multi-omics perspective on root metabolome, root exudation and rhizomicrobiome”以拟南芥为研究对象,通过根系代谢物、根系分泌物组成和根际土壤微生物调节的三方互作,揭示了单一和复合非生物胁迫(包括冷胁迫、热胁迫、盐胁迫和渍水胁迫)在根系-土壤层面的复杂协作的影响。

研究结果

1. 根系代谢组学

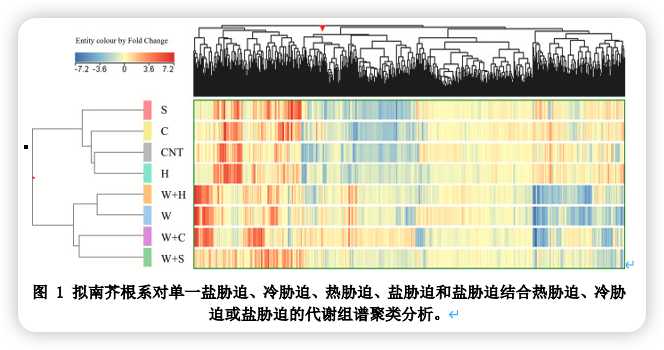

作者基于代谢组学相似性对不同胁迫进行分层聚类分析,聚类结果表明了渍水胁迫对其他胁迫的分级效应(图1)。

图1拟南芥根系对单一盐胁迫、冷胁迫、热胁迫、盐胁迫和盐胁迫结合热胁迫、冷胁迫或盐胁迫的代谢组谱聚类分析

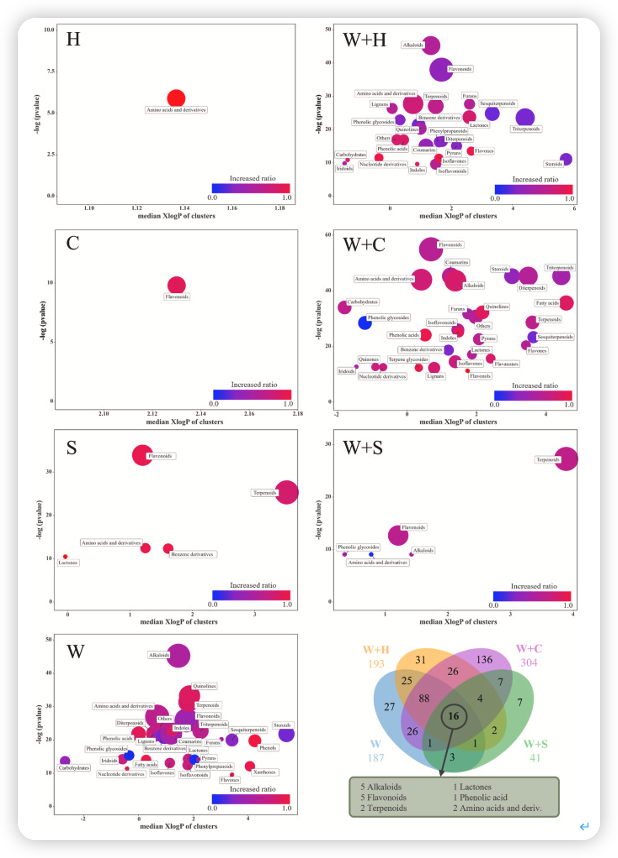

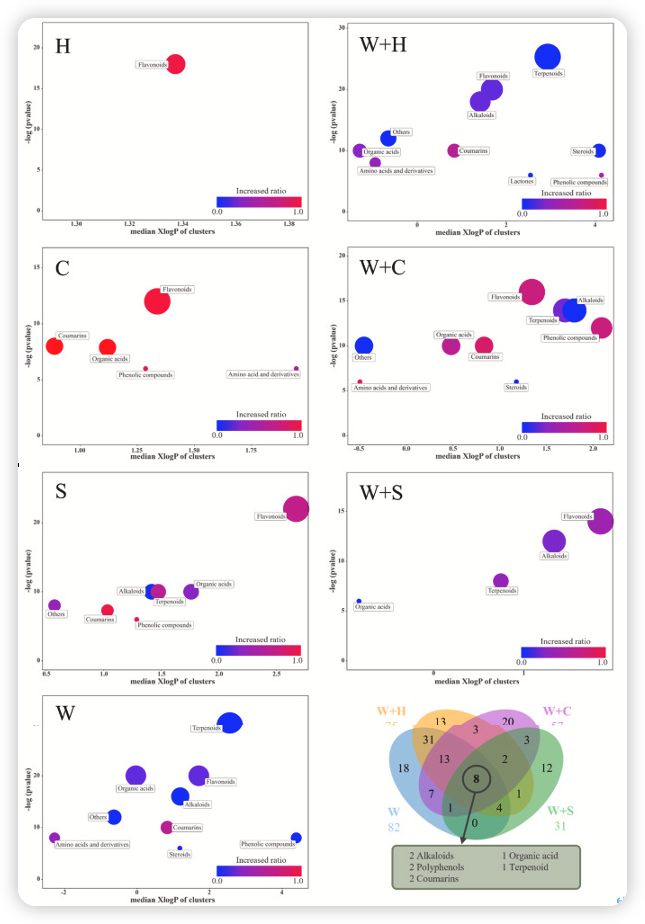

作者对差异累积化合物(DAC)进行化学相似富集分析(ChemRICH)以检测拟南芥根系代谢组中受到单一和共胁迫影响的主要化合物类别。富集图(图2)证明,高温、冷胁迫、盐单一胁迫对根系代谢组的影响较小。高温处理的样本中氨基酸及其衍生物及冷胁迫处理的样本中黄酮类化合物累积增加。此外,盐胁迫引起黄酮类化合物、氨基酸和苯衍生物累积。如图中显示的大量显著变化的簇,渍水胁迫严重影响了特定代谢,黄酮类化合物、萜类化合物、木脂素类和生物碱等化合物显著累积下调,而氧杂蒽酮、脂肪酸、酚和酚酸等累积上调。单一渍害、渍害结合热胁迫以及渍害结合冷胁迫中类黄酮糖苷累积下调和类黄酮苷元的累积上调表明类黄酮的有效动员是抗非生物胁迫的重要组成。相较于渍害结合热胁迫和渍害结合冷胁迫,渍害结合盐胁迫引发的拟南芥根系的代谢影响较小,单一盐胁迫与其他胁迫体现了相反的趋势,盐胁迫主要诱导类黄酮、生物碱和氨基酸的积累。研究表明,单一盐胁迫和渍害结合盐胁迫调控的簇的数量和类型抑制。有16中代谢物在单一渍害胁迫和渍害结合其它胁迫的情况下均被调节,包括生物碱、类黄酮、萜类化合物和氨基酸衍生物,以及其他化合物类别(图2中的韦恩图)。研究结果表明,单一渍害强烈改变根系代谢,尤其下调靶向类别苯丙素类、类固醇、萜类化合物和生物碱等。然而,当渍害结合热胁迫或冷胁迫时,缺氧条件驱动的效应被放大,表现出了在单一渍害下未表现的独特调节。相反,渍害结合盐胁迫产生了中和效应,表现出了一种中和离子胁迫的代谢转变。

图2 对表征拟南芥根系在单一或组合非生物胁迫处理后的差异调节的化合物的ChemRICH分析

2. 根系分泌物

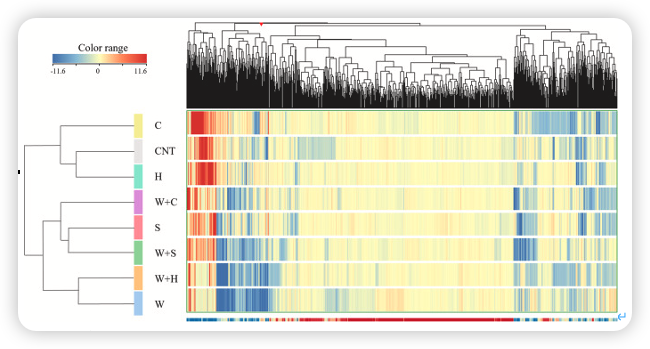

根据分泌物几种胁迫主要被聚类为两组(图3),热胁迫和冷胁迫与未遭受胁迫的被聚类为一组,第二组将所有含渍水处理的胁迫组合及盐胁迫聚集为一组,其中渍害结合盐胁迫与单一盐胁迫被聚类为一组,说明渍害结合盐胁迫与单一盐胁迫实质相似。

图3在单一盐胁迫、冷胁迫、热胁迫、盐胁迫和盐胁迫结合热胁迫、冷胁迫或盐胁迫下拟南芥根系分泌物的代谢组谱聚类分析

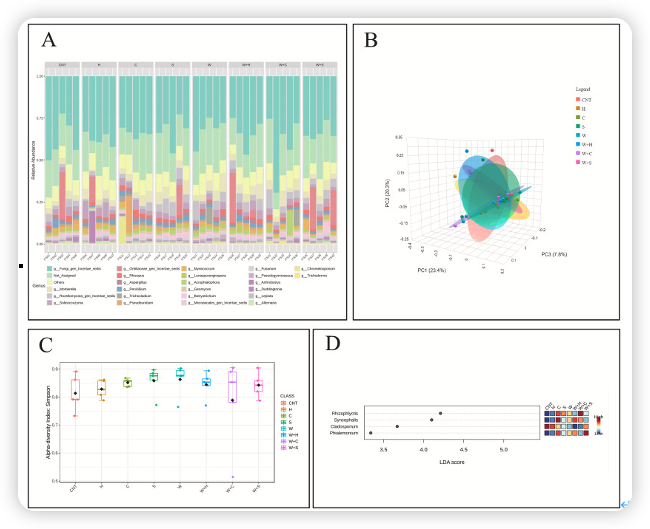

渍害胁迫下的根系分泌物DAC最丰富(80种化合物),其次是渍害结合热胁迫(74),渍害结合冷胁迫(57)。单一热胁迫和单一冷胁迫的分析分泌物的DAC少于30种,及遭受影响较小。热胁迫下多酚类物质和冷胁迫下酚类化合物及有机酸的积累上调。而渍害对根系分泌物的影响显著,除香豆素类积累上调,其他化合物,特别是萜类、黄酮类和有机酸积累下调(图4)。在渍害结合热胁迫中,所有类别的分泌物均积累下调,尤其是萜类、黄酮类和生物碱。在渍害结合冷胁迫中,除苯丙素及其衍生物、有机酸和氨基酸外,其他根系分泌物积累下调。单一渍害胁迫和渍害组合其它胁迫的根系分泌物中有8个重合的常见调节代谢物(图4韦恩图)。这些代谢物包括两种香豆素(佛手柑内酯和3,4-二氢-6,8-二羟基-3-(10-羟基十一烷基)异香豆素),两种多酚类(红景天苷、桉树苷5)、柠檬酸、两种生物碱和萜类化合物婆婆纳苷。除了佛手柑内酯外,所有共同指示物在渍害条件下均表现为积累下调,表明这些是拟南芥根系分泌物中的负向渍害指示物。值得注意的是,佛手柑内酯在所有渍害条件下均表现为积累上调,在拟南芥应对非生物胁迫中起到关键作用,其通过抑制土壤中的真菌病原并促进有益真菌,已被报道对根际微生物群落的组装和结构产生积极影响。这些发现支持将佛手柑内酯及香豆素类化合物作为单一或组合非生物胁迫研究中的拟南芥根系分泌物的候选标记物。

图4单一或组合非生物胁迫下拟南芥根系差异调节分泌物的ChemRICH分析

3. 16S扩增子测序

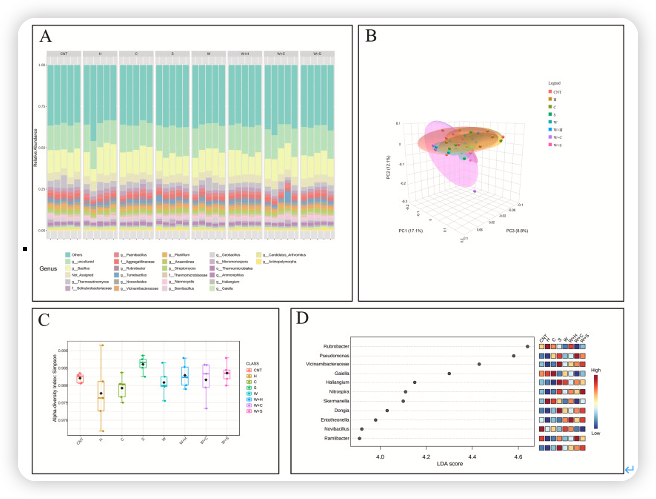

在根际土壤中,至少30%的相对丰度由“其它”菌属组成,这些菌属的单独丰度均低于总丰度的5%,表明了根际环境的高多样性。此外最丰富的属是Bacillus、Thermoactinomyces和Solirubrobacteriaceae科的成员,不同胁迫对特定的较低丰度的类群具有特定的调节作用(图 5A)。PCoA分析结果和α多样性的结果表明微生物群体结构没有整体变化(图5B, C)。而LefSe分析结果表明各胁迫显著调节了特定的菌属(图5D),Rubrobacter和Skermanella属在热胁迫和渍害结合热胁迫的处理下显著增多,表明这两个菌属对高温具有较高的耐受性;而Nitrospira属在盐胁迫和渍害结合盐胁迫处理下的相对丰度增加,表明其具有更想的抗盐性。Pseudomonas属在冷胁迫、盐胁迫和渍害结合冷或盐胁迫的处理中丰度显著增加,但是在单一渍害胁迫下丰度则显著下降,这表明该菌属对冷胁迫和盐碱土壤的耐受性独立于水胁迫。

图5细菌扩增子测序分析结果

在真菌群落中,Mortierella属和Solicoccozyma属丰度较高,Orbiliaceae科在重复样本中表现出较大的变异性(图6A)。β多样性分析和PCoA分析(图6B)及α多样性结果(图6C)表明不同胁迫之间真菌菌属类别较为一致,这表明真菌群落通常较为稳定。真菌群落的丰度差异显示少数属受处理影响显著(图6D)。Rhizophlyctis属和Syncephalis属在涉及单一冷胁迫和渍害结合冷胁迫的样本中更为丰富,表明它们对冷环境的适应性较强。相比之下,Cladosporium属在热胁迫中更为丰富。Phialemonium属在对照组中丰度较低,但在冷胁迫和渍害结合盐胁迫中丰度增加。

图6真菌扩增子测序分析结果

16S扩增子测序结果表明,根际微生物群落结构稳定,短期胁迫不足以引起显著的群落结构变化,仅在丰度较低的分类群中发生丰度变化。在作者的研究中观察到的特定胁迫下的特定菌属的变化与之前的研究一致。综上,尽管微生物群落较稳定,微生物对特定胁迫存在适应机制,特定的微生物群体可能会根据主要的胁迫因素被选择性招募。

4. 多组学数据集成

作者通过Spls-DA评估了根系代谢组学、根系分泌物代谢组学、细菌宏基因组学和真菌宏基因组学(图 7A)。单一热胁迫和单一冷胁迫与未受胁迫的植株被聚类为一组,单一盐胁迫、单一渍害胁迫和渍害结合盐胁迫在PC1上分离,而渍害结合冷胁迫单独未一组,表明单一热胁迫和单一冷胁迫的影响较小,而渍害结合冷胁迫的影响较大。整合结果表明(图7B),各胁迫下代谢组学和宏基因组学密切相关,表明微生物分类群和特定代谢物之间显著相关,且分泌物的多样性较高。此外作者还对每个组分关联了代谢标志物与关键菌群。图7C左边的网络图连接了微生物和渍害结合冷害相关的分子,Mortierella, Gymnostellatospora, Pseudalleschaeria, Mycothermus真菌与根系脂肪酸合成、分泌物蒜碱和CGA强相关,进一步支持了CGA在逆境中作为防御和信号分子的功能作用,这些真菌还与Ammoniophilus, Streptomyces, Ramilbacter和Pseudonocardia等细菌呈正相关。图7C右侧的网络图整合了根系代谢物和分泌物特征,主要揭示了根系代谢物种的氨基酸、类异戊二烯和黄酮类化合物与根系分泌物中萜类、酚类化合物和固醇的相关性,其中由真菌产生的具有抗菌特性的化合物焦曲二醇与Aquicella和Acidobacteriota菌属呈正相关,表明该化合物可能在逆境中起作用。

图7 拟南芥植物根系、根系分泌物代谢组学和土壤根际宏基因组学的基于DIABLO的数据整合模型。

总结与讨论

作者探讨了拟南芥在单一或联合胁迫下的根系及根系代谢物、根系分泌物成分以及根际微生物群落结构。从代谢组学的分析显示,渍害对根系代谢物的抑制作用强于其他胁迫,尤其影响苯丙烷、萜类和类固醇化合物的代谢。不同胁迫组合的效应各异,渍害结合低温胁迫加剧代谢调控,而渍害结合盐胁迫可以改善植物响应。而从根际微生物组学的结果可以看出在短期的胁迫下根际微生物群落较稳定。多组学整合分析识别了各胁迫下特有的标记物为复合非生物胁迫下的代谢和微生物响应提供了新见解。

个人心得与感悟

本研究为多组学解析植物响应逆境胁迫研究提供了一个参考范例,通过整合根系代谢组学、根系分泌物和根际微生物组学等多维数据,将植物在不同逆境胁迫下的内部代谢响应及向土壤微环境的反馈相结合,为深入探索植物的抗逆机制提供了科学基础和研究思路。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2025.109646

小麦族多组学网站:http://wheatomics.sdau.edu.cn

投稿、合作等邮箱:shengweima@icloud.com

(转自:小麦研究联盟)

声明:

- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。

- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。

推荐文章: