中信证券:建议关注已经落地主驱级别SiC产品的器件领军厂商

中信证券表示,受益上车节奏加速及AR眼镜领域的应用探索,SiC行业的需求侧有望提速增长:1、在头部车企引领下,SiC上车进程加快,我们看好行业渗透率从当前10%~20%提升至50%以上;2、在AR眼镜领域,SiC材料凭借高折射率特性有望成为光波导的优势方案,头部厂商正积极探索相关应用,我们测算远期眼镜领域的SiC需求有望超过车载领域。建议关注已经落地主驱级别SiC产品的器件领军厂商,以及衬底环节的本土龙头。

全文如下

电子|SiC行业需求侧边际强化:上车节奏加速+眼镜应用探索

受益上车节奏加速及AR眼镜领域的应用探索,SiC行业的需求侧有望提速增长:1)在头部车企引领下,SiC上车进程加快,我们看好行业渗透率从当前10%~20%提升至50%以上;2)在AR眼镜领域,SiC材料凭借高折射率特性有望成为光波导的优势方案,头部厂商正积极探索相关应用,我们测算远期眼镜领域的SiC需求有望超过车载领域。建议关注已经落地主驱级别SiC产品的器件领军厂商,以及衬底环节的本土龙头。

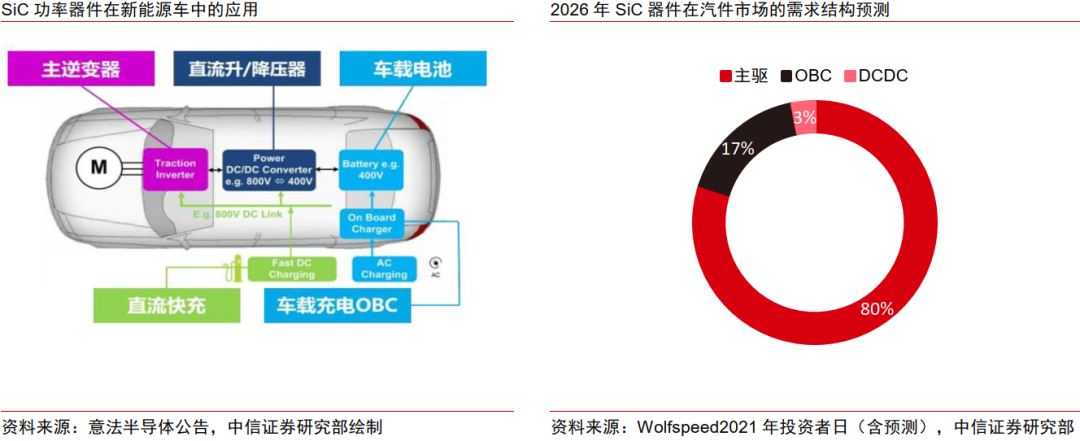

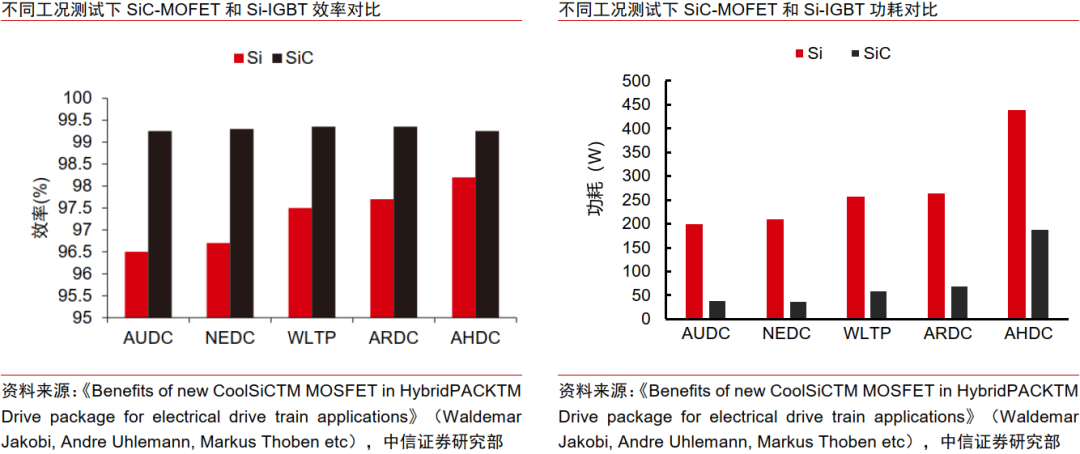

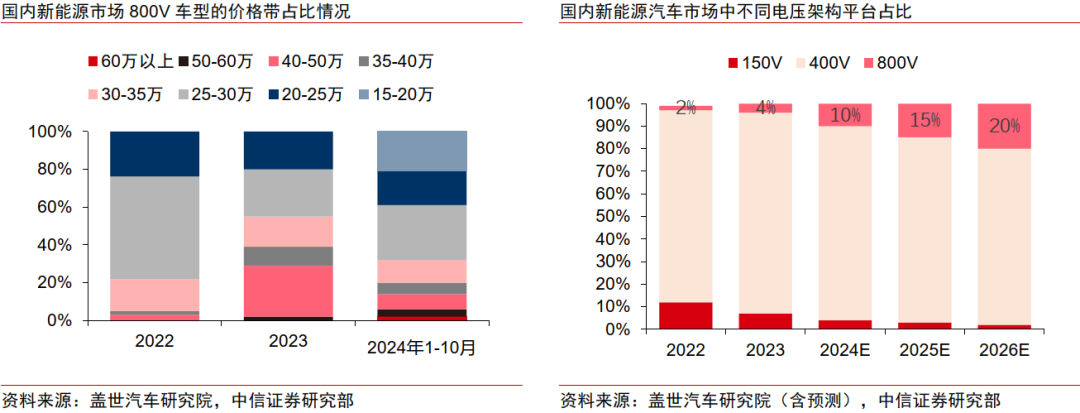

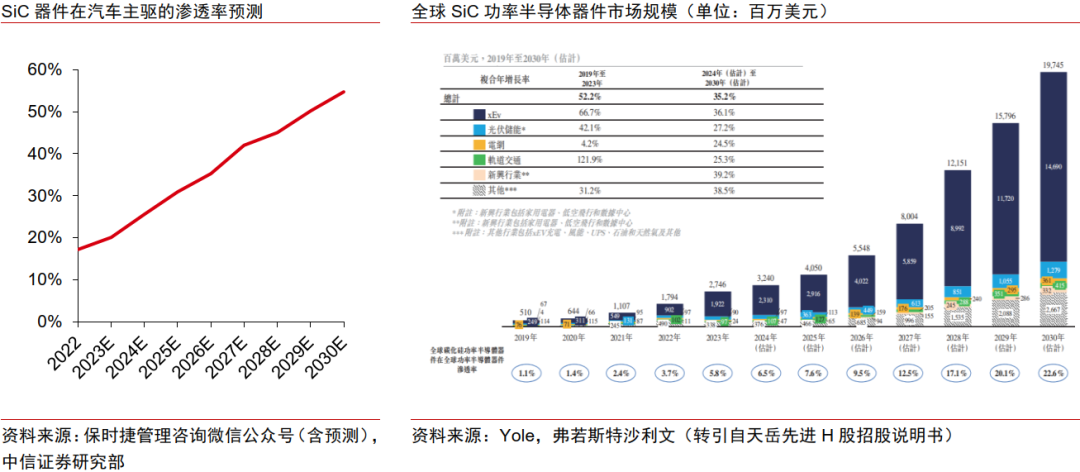

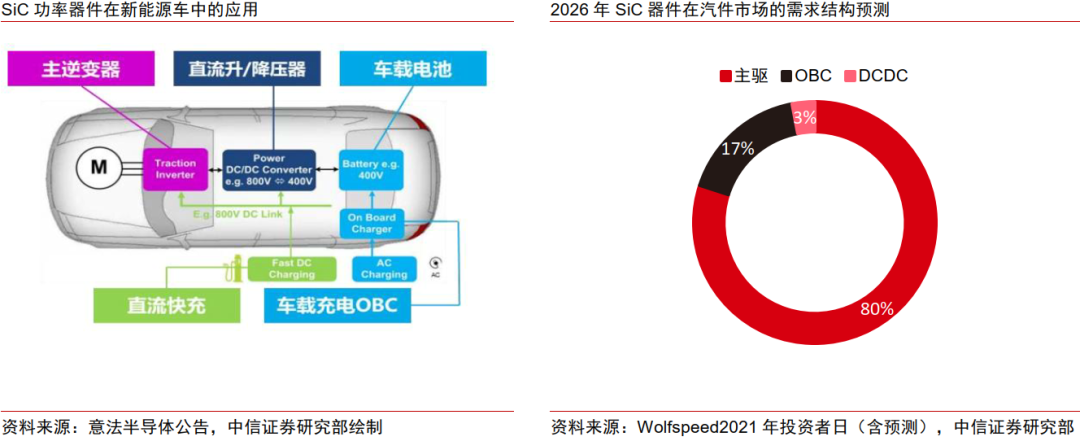

▍边际变化一:头部车企引领“SiC平权”趋势,中期维度SiC在新能源车端渗透率有望从10%~20%提升至50%以上。

过去2~3年,车企积极发力800V等高压架构,带动SiC在汽车主驱领域的普及,根据NE时代数据,2024年SiC在国内乘用车端的渗透率已超过10%;而根据财联社新闻,比亚迪将于2025年3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”,届时有望推出支持1000V高压和5C以上超充能力的新一代电车平台,我们看好头部车企在高压快充领域积极布局有望进一步促进SiC的加速渗透。另一方面,受益于SiC产业链的快速降本等,以及混碳方案的引入,SiC正不断下沉到更低价格带的车型(如10~20万价格带),推动车载SiC需求不断扩张。我们预计中期维度SiC在新能源汽车领域的渗透率有望从10~20%提升50%+以上,具备较大成长空间。

▍边际变化二:SiC材料有望成AR眼镜光波导的优势方案,打开又一广阔空间。

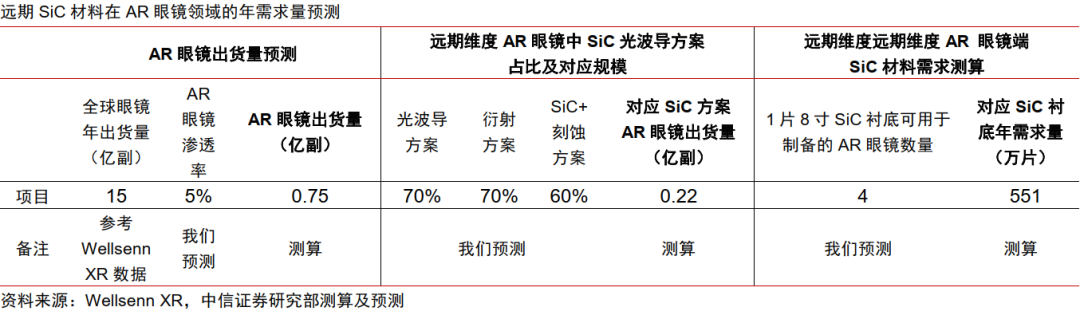

2024年9月,Meta推出的新一代Orion AR眼镜创新性地采用了SiC作为光波导材料,其核心优势在于拥有更高的材料折射率(2.6 ~ 2.7,对比玻璃的1.5~2.0和树脂的1.4~1.7),带来的是更广的视场和更轻的重量及更小的体积。如Meta Orion 眼镜可实现70°的FOV(显示视场角),是目前市场上采用全彩Micro-LED+衍射光波导所达到的最大FOV产品,同时因为SiC的高折射率特点可以在单层波导片中完成全彩显示(而玻璃等材料则需要2~3层),进而显著改善AR的尺寸、厚度和重量。综合来看,在成为追求紧凑外形及沉浸式视觉体验的下AR眼镜发展潮流中,我们看好使用SiC材料的光波导方案凭借高折射率、宽视场角(FOV)及全彩集成等优势成为重要的技术路径。若SiC材料在远期成为AR眼镜光波导方案的主流优势路线的话,则眼镜领域的SiC需求有望超过车载领域。

▍本土产业链:建议关注SiC器件领军厂商,以及衬底环节的本土龙头。

器件端,截至2024年本土龙头厂商已完成SiC MOS在主驱的大规模装车应用,且本土器件厂商有望在2025/2026年加速产能释放,我们看好本土器件龙头在SiC上车节奏加速过程中深度受益。

衬底端,综合来看本土头部衬底厂商已具备较强的全球市场竞争力,且市场份额不断提升。受益于SiC在新能源汽车端的加速渗透以及新兴AR眼镜应用带来的广阔潜在增量需求,我们看好本土SiC衬底龙头有望进一步打开增长天花板。

▍风险因素:

高压快充方案在新能源汽车领域渗透不及预期的风险;SiC器件在新能源汽车上渗透不及预期的风险;AR眼镜光波导材料技术路径变化的风险;SiC器件、衬底环节行业竞争加剧的风险;SiC器件、衬底环节降价超预期的风险;关税等外部贸易限制对于本土衬底厂商产品出口的风险。

▍投资策略。

受益上车节奏加速及AR眼镜领域的应用探索,SiC行业的需求侧有望提速增长:1)在头部车企引领下,SiC上车进程加快,我们看好行业渗透率从当前10%~20%提升至50%以上;2)在AR眼镜领域,SiC材料凭借高折射率特性有望成为光波导的优势方案,头部厂商正积极探索相关应用,我们测算远期眼镜领域的SiC需求有望超过车载领域。建议关注已经落地主驱级别SiC产品的器件领军厂商,以及衬底环节的本土龙头。

声明:

- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。

- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。

推荐文章: